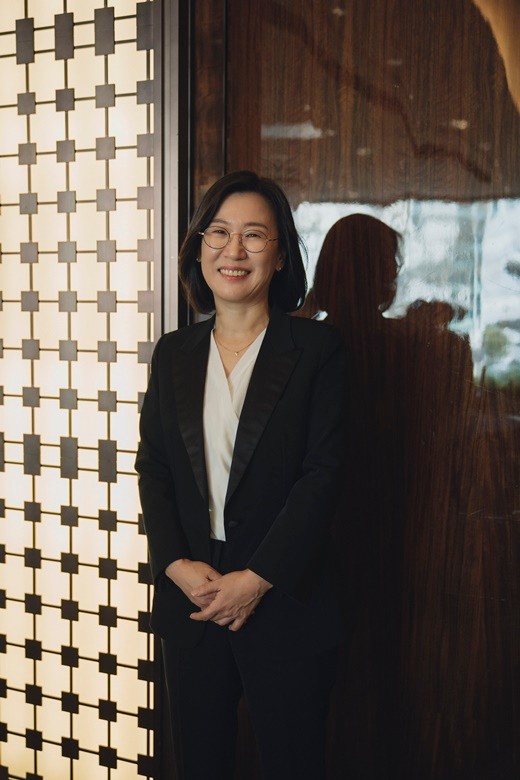

[TV리포트=김수정 기자] 전설적(?) 영화잡지 ‘키노’를 거쳐 영화 마케터, 영화 ‘기생충’으로 영화사 새로운 역사를 쓰기까지. 곽신애 바른손이앤에이 대표를 움직인 것은 ‘버티자’라는 마음이었다. 죽으나 사나 버티자. 한눈팔지 않고, 퍼지지 않고, 열심히 버티자.

그 결과 한국영화 101년 만의, 아카데미 92년 만의 새 역사를 만들어냈다.

‘기생충’은 한국영화 최초로 제72회 칸국제영화제 황금종려상, 제77회 골든글로브 시상식 외국어영화상, 제92회 아카데미 시상식 작품상, 감독상, 각본상, 국제장편영화상 4개 트로피를 품에 안았다. 외국어영화가 아카데미 시상식 작품상을 받은 것은 ‘기생충’이 최초다.

20일 청와대에서 문재인 대통령과 오찬을 마치고 삼청동 인터뷰 현장으로 건너온 곽신애 대표는 아카데미 수상이라는 영화사적으로도, 개인적으로도 꿈만 같은 일의 의미를 여전히 정리 중인 듯 보였다.

“보수적인 아카데미이지만 결국엔 각 개인이 투표해 결과를 만드는 거잖아요. 여전히 자막 영화는 싫다는 사람이 많은 그곳에서, 우리 영화에게 화제와 힘을 몰아준 것은 어떤 면에서는 변화의 시작이자 용기라고 봤어요. 오스카 레이스를 펼치며 그들이 진정으로 우리 영화를 좋아한다는 걸 느꼈는데, 그것이 수상까지 이어지다니. 대단하단 생각이 들었죠.”

설마 했지만 현실이 된 ‘기생충’의 아카데미 수상. 곽신애 대표와 ‘기생충’을 둘러싼 다양한 이야기에 대해 솔직한 대화를 나눠봤다.

■ 다음은 곽신애 대표와 일문일답

-청와대 오찬에서 짜파구리를 먹었다고.

여러 메뉴 중 하나였다. 영부인께서 파가 요새 너무 안 팔린다고 기존 짜파구리 레시피에 파를 듬뿍 넣어 만들어주셨는데 지금까지 먹어본 짜파구리 중 제일 맛있었다. 파가 비법이더라.

-아카데미 수상 이후 달라진 게 있다면?

개인이 겪기엔 너무나 큰 일이었다. 너무 이상한 일 같다. 사실 감독상을 받을 때 ‘어, 작품상 받겠다’라는 느낌이 왔다. 현장의 느낌과 그간 겪은 것들이 더해져 감독상이 일종의 신호처럼 느껴졌다.

-오스카 수상을 위한 이른바 ‘아카데미 캠페인’도 화제였다.

시상식, 캠페인을 진행하며 사람들이 우리 영화를 정말 좋아한다는 걸 온몸으로 느꼈다. 어딜 가든 우리 테이블이 가장 인기 있었다. 모든 사람이 우리 테이블에 와 악수를 청했고, 애정 뿜뿜한 눈빛으로 ‘영화 진짜 좋았어!’라고 말해줬다. 다른 테이블들과는 분위기 자체가 달랐다.

특히 SAG(미국 배우조합상) 후보에 올랐을 때 북미배급사 네온 담당자가 울고, 너무 놀라서 숨을 못 쉬어 경기를 일으킨 사람도 있었다. 네온이 처음엔 오스카 국제장편영화상(외국어영화상) 수상과 주요부문 노미네이트를 목표로 했는데, SAG를 기점으로 주요부문 수상으로 목표치를 바꿨다.

-송강호는 오스카 캠페인 일정 중 코피까지 흘렸다고.

시차도 있고, 다들 컨디션이 점점 나빠지는 게 옆에서 보기에 불안할 정도였다. 다만, 캠페인을 하면 할수록 분위기가 점점 더 좋아졌다. ‘아이리시맨’은 굉장히 시끄럽게 등장했다가, 왜인지 모르게 뒤로 갈수록 가라앉았다. 우리 영화는 점점 더 뜨거워지는 게 온몸으로 느껴졌다.

-아시아 여성 제작자로서는 첫 아카데미 작품상이기도 했다.

안 그래도 한국에 이 아카데미 시상식이라는 것을 경험한 사람이 아무도 없는 데다, 여성 제작자는 더 없잖나. 당장 무슨 옷을 입어야 할지도 몰라서 인터넷에 찾아볼 정도였다.

-아카데미 시상식에서는 투표율을 공개 안 한다고.

그렇다더라. 실제로도 따로 귀띔해주지 않더라.

-오스카 수상 이후 제작자로서 가치관에 변화가 생긴 게 있다면?

나는 과할 정도로 영화가 예술이라고 생각하는 매체 출신이잖나.(곽신애 대표는 영화 월간지 ‘키노’ 기자 출신이다.) 마케터가 되고 나니 영화의 의미를 찾아서는 일을 할 수 없더라. 셀링 포인트를 찾아야 했다. 큰 딜레마였다. 한동안은 흥행작만 찾아봤는데, 세월이 흘러보니 결국엔 나와 가장 가까운 영화를 만들어야겠더라.

예를 들면 나는 ‘극한직업’을 정말 재밌게 봤지만, 나는 못 만들 영화다. (친) 오빠(곽경택 감독)의 영화 ‘친구’를 재밌게 봤지만, 나는 못 만들 영화다.

내가 참여했을 때 플러스가 될 작품, 마이너스가 될 작품을 나눠 생각해야겠더라. 다만 나의 마음이 당기는 감독님들은 독립영화와 주류 영화 경계에 있는 분들이다. 상업적으로 만만한 분들은 아니라, 내 고민이기도 하다.

-그렇다면 본인이 ‘기생충’에 참여해 플러스가 된 게 있다면?

그런 게 있을까?(웃음) 감독님이 불편하게 느끼는 부분을 해결해드리는 식으로 일을 했다. 감독님께서 한 인터뷰에서 ‘기생충’은 후회 없이, 가장 편하게 일한 작품이란 얘길 하셨던데 그건 제작자로서 최고의 칭찬이라고 생각한다.

-봉준호 감독이 함께 작업하자고 했을 때 어떤 기분이었나.

호박이 넝쿨째 들어왔구나.(웃음) 오스카까진 생각 못 했지만, 칸영화제는 생각하긴 했다. 2015년 4월 감독님께서 봉투에 시나리오를 갖고 와 회사로 오셨다. 다 읽고 나니 ‘안 하셔도 돼요’라고 해서 ‘아니요. 우리 할 건데요’라고 했다.

-봉준호 감독과 다음 작품도 함께 하나.

안 하는 것도 아니고 하는 것도 아니다. 감독님이나 저나 ‘하자 안 하자’ 딱 부러지게 얘기한 적 없지만 할 것처럼 얘기하는 상황이다. 마치 썸 타는 것처럼 말이다.(웃음) 제가 큰 실수 안 하면 아마 같이 하지 않을까 싶지만 안 할 수도 있다.

-오스카 수상 후 친오빠인 곽경택 감독과 남편인 정지우 감독의 반응은 어땠나?

칸영화제 때도 그렇고 이번 오스카 때도 두 사람이 각각 똑같은 패턴을 보였다. 오빠는 ‘야, 네가 받을만하니까 받았지. 넌 묵묵히 30년을 버텼어. 실컷 기쁨을 누려라’라고 응원해준 반면, 남편은 마치 별 일 없었던 것처럼 ‘허허, 하하’ 이런 느낌이다.

-이미경 CJ 부회장의 작품상 수상소감이 논란 아닌 논란이었다.

우리끼리 작품상 수상소감 순서를 정하면서도 너무 김칫국 아니냐고 할 정도로, 사실 가능성이 없는 얘기였다. 작품상은 말하자면 제가 1순위, 감독님이 2순위의 수상소감 권한을 가진 부문이다. 제가 가장 먼저 수상 소감을 말하고, 그다음 봉준호 감독, 그다음 이미경 부회장님, 그다음까지 시간이 된다면 송강호 선배님이 하기로 정했다. 봉 감독님은 앞서 3개 부문에서 이미 할 말을 다 해서 마이크 근처도 안 오시더라.(웃음) 그래서 제가 하고, 이미경 부회장님이 하게 된 거다.

내가 현장 스태프, 영화 스태프를 대표하는 사람이라면 이미경 부회장님은 ‘기생충’에 참여한 많은 CJ 스태프들을 대표하는 사람이다.

내 개인적으로는 키노에서 일했을 때 CGV가 만들어진 과정을 취재했는데, 그때 내 담당 취재원이 이미경 부회장님이었다. 몇 년 전부터 갑자기 영화를 시작하신 분이었다면 솔직히 탐탁지 않았을 텐데, 영화를 진정 사랑하는 분이기에 이해할 수 있었다.

수상소감의 내용까지 알고 있었던 것은 아니지만, 너무 시끄러워져서 당황하긴 했다.

-최근엔 한 인도 영화 제작자가 표절 논란을 제기하기도 했다.

이메일을 보냈다고 하는데, 이메일을 받은 사람이 아무도 없다. 빨리 메일을 받길 기다리고 있다.

-영화계에서 버틴 30년 세월 중 가장 큰 고비는 언제였나.

바른손이앤에이 입사 직전. 고용되기엔 나이가 너무 많은 40대 중반, 아이가 어려서 회사를 차릴 수 있는 상황은 아니었을 때였다. 전직을 하자니 경력이 0이 되기에 죽으나 사나 버텨야겠단 생각이 들더라.

오스카를 수상하고 나서 내가 영화로부터 30년 만에 화답을 받는단 얘길 많이 해주시더라. 그간 영화로 인해 좋은 것을 받은 적이 없는데, 몰아 받는 것 같다고.(웃음)

퍼지지 않고, 계속 열심히 하다 보면 뭐가 됐든 된다는 생각을 갖게 됐다는 반응이 많았다. 그렇게 생각해주시니 감동적이다.

김수정 기자 swandive@tvreport.co.kr /사진=CJ엔터테인먼트 제공

댓글0